Voici quelques critères que toute installation d'éclairage devrait intégrer afin de limiter au maximum la pollution lumineuse, et ce, sans compromettre en aucune manière, la sécurité et la sûreté au cours de la nuit. Les mesures à prendre sont en général simples et peu coûteuses.

|

|

|

|

Deux types de lampes corrects : en haut, le capot plat, en verre, ne diffuse pas la lumière; en bas, pas de lumière dirigée au-dessus de l'horizontale. |

Deux types de lampes qui produisent de la pollution lumineuse (éblouissement, lumière vers le ciel) : en haut le capot protecteur bombé et translucide diffuse la lumière sur les côtés et vers le ciel ; en bas l'orientation de la lampe envoie une grande partie de la lumière vers le haut. |

|

|

|

|

Source : McDonald observatory |

|

La mise en œuvre de ces recommandations permettra de diminuer considérablement la luminosité du ciel nocturne d'origine artificielle, mais elle aura aussi d'autres conséquences bénéfiques.

L'usage de lampadaires bien adaptés entraînera des économies évidentes (en récupérant la lumière dirigée vers le haut, on peut utiliser des lampes de puissance moindre, pour le même éclairement au sol). Dans beaucoup de cas, diminuer la puissance des lampes et réguler leur fonctionnement par des systèmes de contrôle ira dans le même sens. Il n'est pas nécessaire de laisser les lumières des panneaux publicitaires allumées en dehors des heures d'ouvertures des commerces. La deuxième moitié de la nuit peut être plus noire que la première sans compromettre la qualité de la vie !

Deux exemples concrets :

- en Italie, les petites villes de Frosinone et de Ferentino dans le Latium, ont adapté l'ensemble de leurs lampadaires, comme l'y oblige désormais une loi régionale. Pour le même éclairement au sol, elles ont réduit leur consommation d'énergie d'un facteur deux (et même d'un facteur quatre après 23 h). La facture d'électricité a été diminuée de plus des deux tiers, le coût engendré par les travaux étant récupéré en un an (source : "Light pollution and the protection of the night environment - Venice: Let's save the night", pages 177-180. Venise, 3 mai 2002).

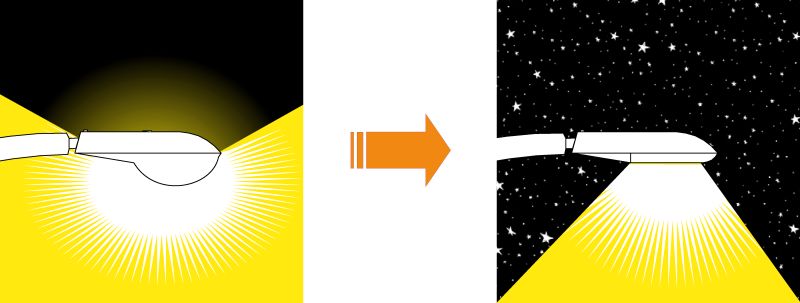

- au Canada, la ville de Calgary (un million d'habitants) a entrepris de remplacer les 37500 luminaires de son éclairage public, en utilisant des modèles munis de verre plat et de meilleur réflecteur (figure ci-dessous). Ces modèles améliorent le confort des usagers de la route, car ils provoquent moins d'éblouissement. Ils consomment aussi moins d'électricité : 1,4 million d'euros vont ainsi pouvoir être économisés chaque année; les dépenses dues aux travaux vont être récupérées en 6 ou 7 ans. Utiliser moins d'énergie réduit également les émissions de CO2 : la réduction est estimée à plus de 400 kg par lampe et par an ! (source : http://content.calgary.ca/ (chercher "EnviroSmart Street Light Retrofit")

Un éclairement bien dirigé, uniforme et raisonnable en intensité, améliorera à la fois la visibilité et le sentiment de sécurité. Il évitera les effets néfastes de l'éblouissement. Trop souvent, la lumière est dirigée dans les yeux des passants ou des automobilistes, suite à une mauvaise conception et à une mauvaise disposition des lampadaires. Munir les sources de lumière de réflecteurs adéquats contribue à l'uniformité de l'éclairement au sol en évitant que les usagers ne voient directement la source.

Avant tout, il est important de noter que les astronomes ne sont pas contre l'éclairage nocturne ! Ils ont les mêmes besoins que n'importe qui de l'éclairage, mais d'un éclairage adapté et de qualité. Ils préconisent ainsi le meilleur éclairage possible pour la tâche à laquelle il est utile : un éclairage dont le design prend en compte les facteurs importants tels le contrôle de l'intensité lumineuse, les considérations énergétiques, et le besoin de garder le ciel noir. Heureusement, tout ce qui est fait pour minimiser la pollution nocturne va dans le sens d'économie d'énergie car l'efficacité et l'utilisation de l'éclairage nocturne sont améliorées. Tout le monde y gagne.

Il existe des solutions viables au problème de la pollution lumineuse. Depuis une dizaine d'années, des programmes de contrôle ont été mis en place avec succès dans de nombreuses communautés. Les règlements concernant l'éclairage extérieur sont en effet essentiels pour la recherche astronomique à long terme mais aussi pour permettre à l'humanité de continuer à pouvoir contempler l'univers.

De nombreuses villes ou régions ont édicté des lois ou des règlements visant à produire le meilleur éclairage de nuit possible, celui qui permet d'augmenter la sécurité tout en réduisant la pollution lumineuse. Ces lois imposent l'utilisation d'abat-jour pour éviter l'éblouissement (vue directe) ou les pertes de lumière (vers le haut ou vers les propriétés voisines); elles recommandent des valeurs d'illumination; elles régissent les types de lampes autorisées ou interdites, les heures d'extinctions pour l'éclairage décoratif, esthétique ou publicitaire, la proportion acceptable de lumière s'échappant vers le ciel, etc… tout en garantissant une sécurité adéquate durant la nuit.

Dans ces lois, les raisons invoquées pour lutter contre la pollution lumineuse sont des raisons d'ordre économique, écologique, astronomique et de sécurité.

La première ville à promulguer un arrêté sur l'éclairage extérieur a été en 1958 la ville de Flagstaff, Arizona (46000 habitants), suivie en 1972 par Tucson, Arizona. Dans cette agglomération de près d'un million d'habitants, il est actuellement possible de voir la Voie Lactée en plein centre-ville ! Depuis, de nombreuses villes ont suivi le mouvement, par exemple Phœnix, Arizona (1 million d'habitants) et San Diego, Californie (1,1 million d'habitants) ainsi que certains Etats américains (Arizona en 1986, Nouveau-Mexique et Texas en 1999).

Le Chili, où est installé le grand observatoire austral européen (ESO), a désiré protéger la qualité astronomique du ciel des régions de Coquimbo, Atacama et Antofagasta, soit environ le quart du territoire du pays. Pour cela, une loi a été instaurée, qui interdit par exemple toute émission de lumière dirigée vers le haut ainsi que toute émission de lumière invisible à l'œil (loi n° 686 du 7 décembre 1998, entrée en vigueur le 1 octobre 1999).

Plus près de nous : sur les vingt régions que compte

l'Italie,

dix ont promulgué des lois pour lutter contre la pollution lumineuse

et en faveur des économies d'énergie (la Vénétie

(loi n° 22 de 1997), le Val d'Aoste (17/1998), la Lombardie (17/2000),

le Latium (23/2000), le Piémont (31/2000), la Toscane (37/2000), la

Basilicate (41/2000), les Marches (10/2002), la Campanie (13/2002) et

l'Émilie-Romagne (113/2003)). Plus des deux tiers de la population

italienne est ainsi maintenant soumise à des lois régissant

l'éclairage extérieur.

Le décret

de la Lombardie - la région la plus peuplée d'Italie

(près de 9 millions d'habitants) et la plus polluée par la

lumière - est intitulé

"Mesures urgentes sur

les économies d'énergie pour l'éclairage extérieur

et pour lutter contre la pollution lumineuse". Il est considéré

comme un des meilleurs textes sur le sujet : toutes les nouvelles installations

doivent être compatibles avec les règlements anti-pollution

lumineuse. Aucune lumière ne peut être émise au-dessus

de l'horizontale; les systèmes d'éclairage doivent être

équipés de lampes les plus efficaces possibles et de systèmes

permettant de diminuer l'émission de lumière à une heure

donnée; l'éclairage au sol ne peut dépasser certains

niveaux… De plus, dans les zones de protection autour des observatoires,

les systèmes d'éclairage existants doivent être

remplacés dans les 4 ans pour se conformer aux nouvelles normes.

En Espagne, le parlement de Catalogne a adopté à l'unanimité

en mai 2001 une loi

pour la protection de l'environnement nocturne, entrée en vigueur

en novembre 2002. Cette loi mentionne les aspects écologiques, civiques

(intrusion de lumière dans le voisinage), astronomiques et économies

d'énergie.

Aux Canaries, depuis 1992, un

décret national réglemente l'éclairage extérieur

sur l'entièreté des îles de Ténérife et

de La Palma, dans le but de protéger les observatoires astronomiques

présents sur ces îles.

Le premier juin 2002, la République Tchèque est devenue le premier pays au monde à se doter d'une loi contre la pollution lumineuse. Cette loi, intégrée dans la législation sur la qualité de l'air, concerne "toute illumination qui se disperse hors des zones auxquelles elle est destinée, en particulier si elle est dirigée au-dessus de l'horizontale". Des amendes sont prévues pour les contrevenants...

En Belgique, les choses commencent à peine à bouger…

Il y a beaucoup d'efforts à faire, partout, et la plupart des gens n'ont même pas conscience du problème. C'est ce manque de connaissance, plutôt qu'une opposition, qui est généralement le frein principal dans la lutte contre la pollution lumineuse. Informer la population, les responsables politiques et les professionnels de l'éclairage est capital pour une lutte efficace contre la pollution lumineuse.